收录单位: 传承人网 中国传承人大数据库中心

陈琪琳自幼爱好文艺,拜师学艺,钻研演唱技能,勤奋好学,灯戏节目以老戏本为主演唱,又自编自演一些属于民间题材的剧本,结合多种方式改变唱腔、唱法。有灯弦调(又称胖筒筒)、花鼓、方言、快板、歌舞演出深受广大群众喜爱。上世纪七、八十年代年平均演出200余场次。九十年代末在青木镇文化站的组建下,恢复灯戏团队,灯戏团队传承至今。演唱中,陈琪琳演唱担任角色如生、旦、净、杂、丑,唱腔曲牌、鼓乐曲牌基本了解。能使用六种打击乐器,既堂鼓、邦子、大锣、钹、小鼓鏟子等。70年代到2018年,灯戏演出达5千余场次,服务观众150万人次。

自建立灯戏班以来,授徒有5届。人员120人。学徒分别是酒店乡、南江县凤仪乡、九镇乡、上八庙乡、渔溪镇、三河镇、青木镇等各地学徒。他还保存灯戏剧本60余个,戏袍服装30余套,各种演唱乐器17种(二胡、锁呐、内外幕布、音箱、大小锣、堂鼓、小鼓、钹)等。为弘扬灯戏传承发展和保护。70年代-2019年现有演员14人。保存剧目60余个,各式古装戏袍30余件,各种乐器齐全。

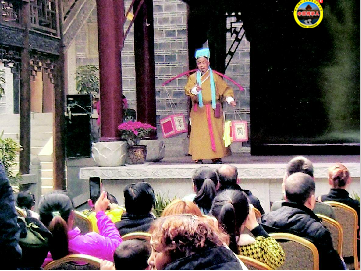

川北灯戏,系非物质文化遗产,发源于阆中县峰占乡,传承于巴中市恩阳区渔溪青木镇,成型于明代,成熟于清代,恢复于60年代,传承至今。灯戏当时由地灯、天灯两种演唱方式,小打小唱,以民间小调为主。戏台边挂盏大红灯笼,灯笼上写着“人寿年丰,五谷丰登”四个大字。随着演唱方式变化,又以天灯演唱的形式,天灯演唱(以小剧目为主)和地灯(各种灯调歌舞)表演。在田边、地角、院户演唱,后又进入舞台演唱。川北灯戏的内容,取材于民间传说和劳动人民的生活。喜剧多,悲剧少。就是正戏、苦戏,也带着浓重的喜剧色彩。表演艺术贴近生活,无固定套式,综合巴渝舞、杂耍、猴戏、木偶、皮影、跳端公等形式其音乐则源于川北民间小调、神歌、嫁歌、圣喻谣等,曲调朴实、明快、优美动听。本世纪六十年代后才定名为“川北灯戏”。

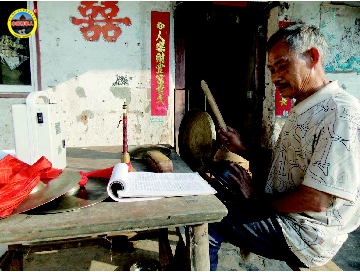

灯戏的唱腔结构分曲牌和板腔两类。唱腔又分正调,花调两类。剧情分三个类型(丑、践、笑),又以喜、悲两大类,曲牌和唱腔、有数板、胖筒筒、山蚕花、望山猴、莲八句、十字运、端公调等唱腔 灯戏是四川的川、高、胡、弹、灯五大剧种之一。灯戏称为农民戏,有鼓乐神、喜乐神。竹枝词(看灯戏)等“一堂歌舞一堂灯,灯有戏文戏有灯,庭前庭后灯弦调,满座捧腹妙趣生”。灯戏是由明、清时代的端公法式演变而成,流行于四川川北各地,家喻户晓,音乐十分丰富,计有300多种剧目,如《打亲家》《赶花 轿》《竹篮记》《蠢拜寿》《玉霞剑》《李龙打店》《李达打更》等。现代剧目《倡廉反腐》《赌二哥》《婚姻法》《脱贫致富谢党恩》等等。传统演唱的方式为“坐唱”,既摆上一张或两张八仙桌,挂上两盏大红灯笼,演唱者面对观众正面坐,主唱者居中(多数为男艺人) 鼓乐师坐在主唱者的左右两边。堂鼓、大锣、小锣、鍰子、钹、大板、边鼓、马锣、二胡、锁呐乐器。坐唱的型式逐渐由站唱所取代。演员表演唱时,首先击鼓乐一响“咚旦”别具韵味。1980年,曾获得恩阳、花丛、青木、渔溪区的物资奖和荣誉奖; 2015年获得巴中市文联奖、恩阳区文化馆文艺表演奖。